|

|

Die Mikroben des Jahres seit 2014

Die Mikrobe des Jahres wird 2014

erstmals benannt. Mikrobiologen der Vereinigung für Allgemeine und

Angewandte Mikrobiologie (VAAM) wählten sie aus, um auf die Vielfalt

der mikrobiologischen Welt hinzuweisen. Während in der Bevölkerung

Mikroorganismen vor allem als Krankheitsauslöser bekannt sind, spielen

Mikroorganismen eine weit bedeutsamere Rolle für die Ökologie,

Gesundheit, Ernährung und Wirtschaft, worauf die Mikrobe des Jahres

hinweisen soll.

Die Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM) vertritt rund 3400 mikrobiologisch orientierte

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Forschung und Industrie.

Die Bandbreite der Forschung reicht von Bakterien, Archaeen und Pilzen in allen

Ökosystemen und in Lebensmitteln über Krankheitserreger bis hin zu

Genomanalysen und industrieller Nutzung von Mikroorganismen, ihren

Enzymen und Stoffwechselprodukten.

Bisherige Mikroben des Jahres:

| Jahr |

Mikrobe |

| 2014 |

Nostoc |

| 2015 |

Rhizobium |

| 2016 |

Streptomyces |

| 2017 |

Halobacterium salinarum |

| 2018 |

Lactobacillus |

| 2019 |

Magnetospirillum |

| 2020 |

Myxococcus xanthus |

| 2021 |

Methanothermobacter |

| 2022 |

Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae) |

| 2023 |

Bacillus subtilis |

| 2024 |

Kabelbakterium (Electronema) |

| 2025 |

Keulenbakterium (Corynebacterium

glutamicum) |

Das "Mikrobe des Jahres 2025": Das "Keulenbakterium"

Corynebacterium glutamicum

Weltmarktführer

im Tonnenmaßstab

Corynebacterium

glutamicum - ein "Keulenbakterium" - ist die Mikrobe des Jahres 2025.

Dieses Bakterium produziert Aminosäuren, die einen Güterzug quer durch

Deutschland füllen würden. Corynebacterium glutamicum gilt als

hidden

champion unter den Bakterien, als unbekannter Weltmarktführer: Allein

3,5 Millionen Tonnen des Geschmackstoffs Natriumglutamat jährlich

liefert das Bakterium, zudem viele weitere Aminosäuren und Proteine

für die Lebensmittel- und Futterproduktion. Die Vereinigung für

Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM) ernennt mit

Corynebacterium glutamicum eine Mikrobe des Jahres von hoher

industrieller Bedeutung.

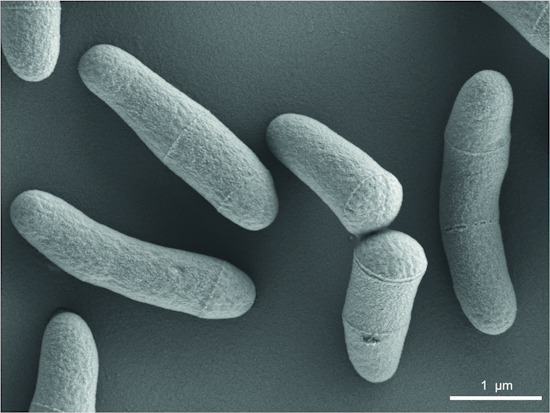

Corynebacterium glutamicum im Raster-Elektronenmikroskop.

Die Stäbchen sind nicht ganz gleichmäßig und damit wie Keulen

(griechisch: coryne) geformt. Die "schnappende" Zellteilung

führt zu aufgeklappten V-förmigen Strukturen.

Foto: © Urska

Repnik, Universität Kiel (CC BY 4.0) |

Ein herzhafter Geschmack "umami" genannt, war der Auslöser für

die Isolierung von Corynebacterium glutamicum: 1956 suchten zwei

japanische Forscher gezielt Bakterien, die einen derartigen Geschmack

produzieren. Ähnlich wie bei den Geschmacksrichtungen süß, sauer,

salzig und bitter gibt es für umami spezielle Sinneszellen auf der

Zunge. Natriumglutamat löst diesen herzhaften Geschmack aus und ist

natürlicherweise etwa in reifen Tomaten, Parmesan und Schinken

enthalten. Es wird als Würzmittel eingesetzt - vor allem in der

asiatischen Küche und in Fertigprodukten. Nachdem Corynebacterium

glutamicum als natürlicher Glutamat-Ausscheider identifiziert war,

begann die industrielle Herstellung von Natriumglutamat aus

Mikroorganismen. Heute produzieren die Bakterien

weltweit über 3,5

Millionen Tonnen jährlich - das entspricht einem Güterzug mit 50.000

Waggons und einer Länge von über 850 Kilometern.

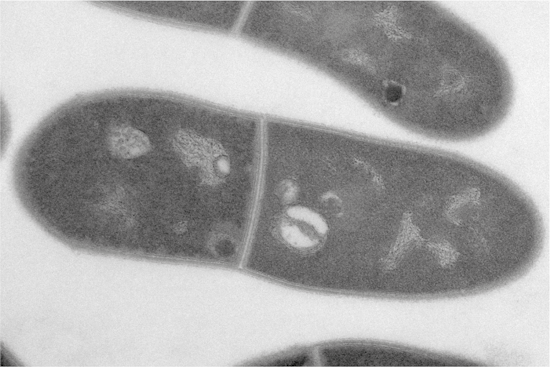

| Morphologie von

Corynebacterium glutamicum:

Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme mit

Speicherstoffen wie Polyphosphat und Lipidtröpfchen. Aufnahme:

© Marc Bramkamp, Universität Kiel (CC BY 4.0) |

Seit 40 Jahren erforschen wissenschaftliche Institute und

Unternehmen in Deutschland diese faszinierende Mikrobe des Jahres. Sie

nutzen gentechnische Methoden und neue Ansätze der synthetischen

Biologie, um neben Aminosäuren eine breite Palette weiterer Produkte

mit dieser Mikrobe herzustellen. Dazu gehören gesundheitsfördernde

Naturstoffe, Antioxidantien und antimikrobielle Peptide.

Um

nicht wertvolle Nahrungsmittel als Grundlage für die

Aminosäureherstellung zu "missbrauchen", veränderten Forschende

Corynebacterium glutamicum so, dass es alternativ Reste aus der

Biodieselproduktion oder Pflanzenabfälle verwerten kann,

beispielsweise Orangenschalen. Dies mindert unsere fossile

Abhängigkeit und erlaubt einen bioökonomischen Kreislauf aus

nachwachsenden Rohstoffen. Die intensive Forschung an den

Corynebakterien liefert die Grundlage für weitere spannende

Anwendungen.

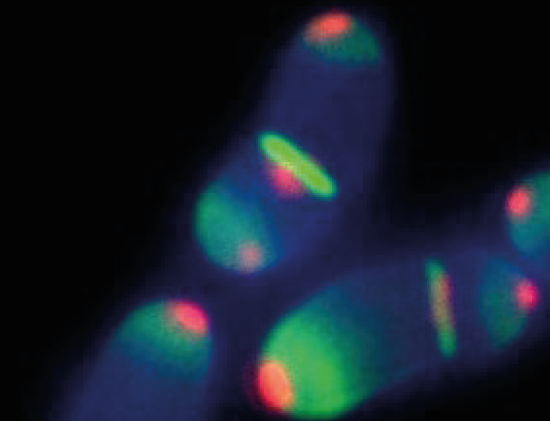

| Zelluläre Organisation von

Corynebacterium glutamicum.

Das

polare Gerüstprotein DivIVA verlagert die Zellwandsynthese zu

den Zellpolen (DivIVA rot und Zellwandsynthese

grün markiert,

DNA blau). Aufnahme: © Marc Bramkamp (CC BY 4.0) |

Die länglichen Corynebakterien verdanken ihren Namen ihrer Keulen-Form -

griechisch coryne. Ursache ist ein ungleichmäßiges Wachstum der

Zellwände an beiden Zellenden: Während des Wachstums wird neues

Zellwandmaterial zunächst bevorzugt an einem Ende der Zelle eingebaut.

Zudem schützt eine mehrschichtige, sehr stabile und wasserabweisende

Zellhülle die Bakterien vor schädlichen Stoffen. Die besondere

Zellhülle führt auch zu einer ungewöhnlichen Teilung: Die

Tochterzellen schnappen einseitig auf, sodass eine charakteristische

V-Form entsteht.

Das natürlicherweise im Boden lebende

Corynebacterium glutamicum ist nicht nur robust und produktiv,

sondern für Menschen zudem völlig harmlos. Auch viele andere

Corynebakterien-Arten, die etwa auf unserer Haut leben, sind

ungefährlich, wenn nicht sogar für unser Mikrobiom nützlich.

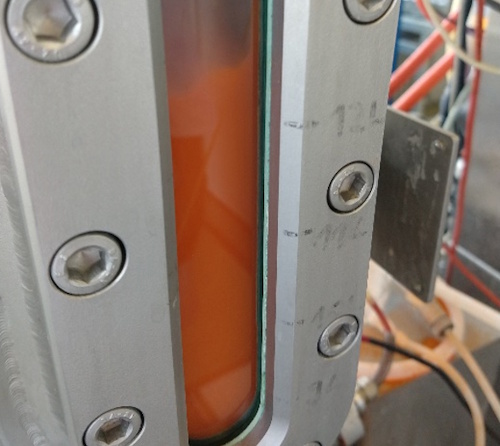

| Bioreaktorkultur eines durch Metabolic Engineering

entwickelten

Corynebacterium glutamicum-Stammes zur Produktion

von Astaxanthin im Zulaufverfahren. Astaxanthin ist ein

antioxidatives Karotinoid mit einer intensiv roten Farbe, das

als Futtermittelzusatz verwendet wird. Aufnahme: © Florian

Meyer, Bielefeld (CC BY 4.0) |

Ganz anders einige Verwandte: Corynebacterium diphtheriae, der

"Würgeengel der Kinder", tötete bis Ende des 19.Jahrhunderts jährlich

etwa 50.000 Kinder deutschlandweit. Auch andere in Tieren verbreitete

Corynebacterium-Arten besitzen Toxine - mit dem Risiko, dass daraus

auch für den Menschen gefährliche Krankheiten entstehen.

Corynebakterien sind zudem verwandt mit Mycobacterium tuberculosis,

dem Erreger der Lungentuberkulose, an der jährlich 1,5 Millionen

Menschen weltweit sterben. Die Ähnlichkeiten beispielsweise im

Zellwandaufbau können genutzt werden, um mit Hilfe der Mikrobe des

Jahres Angriffspunkte für neue Medikamente zu identifizieren. So deckt

Corynebacterium glutamicum die gesamte Bandbreite vom winzigen

Forschungsprojekt bis zum Industrieproduzent im Tonnenmaßstab ab.

Über die Mikrobe des Jahres

Die Mikrobe des Jahres

weist auf die bedeutsame Rolle der Mikroorganismen für die Ökologie,

Gesundheit, Ernährung und Wirtschaft hin. Die Vereinigung für Allgemeine und Angewandte

Mikrobiologie (VAAM) wählt sie aus, um auf die

Vielfalt der mikrobiologischen Welt aufmerksam zu machen.

Vielen Dank an Frau Dr. Anja Störiko, VAAM, für die Erlaubnis

Ihren Pressetext veröffentlichen zu dürfen und die übersandten

Aufnahmen von Frau Urska Repnik, Universität Kiel, Herrn Marc

Bramkamp, Universität Kiel und Herrn Florian Meyer, Bielefeld,

veröffentlichen zu können.

zurück

|

|